はい、ヒの字です。

アニメーションつーと大袈裟になっちまいますが、まぁアニメーションなのでしょう、コレも。

先ず、ひとつめは、「いたしかかった おいたしかたかった」のコール&レスポンス。このレスポンスの部分に我が家のネコ3人がヒョコっと出てきますね。それもCute CUT Pro内でやっちまってます。このアプリはJPGの他にもPNG画像も取り込んでくれるので、そいつを利用してやったワケです。そんなこつで、ネコ3人のPNG画像を作ってやるワケですが、そこで使用したのがPhoto Layersというアプリ。日々の生活の中で撮っておいたネコ写真の背景を消してやって、「境界ぼかし」機能でうまいことぼかしました。背景を消す作業も写真をかなり拡大できるので、細かいところも指作業で消します。こんな感じです。

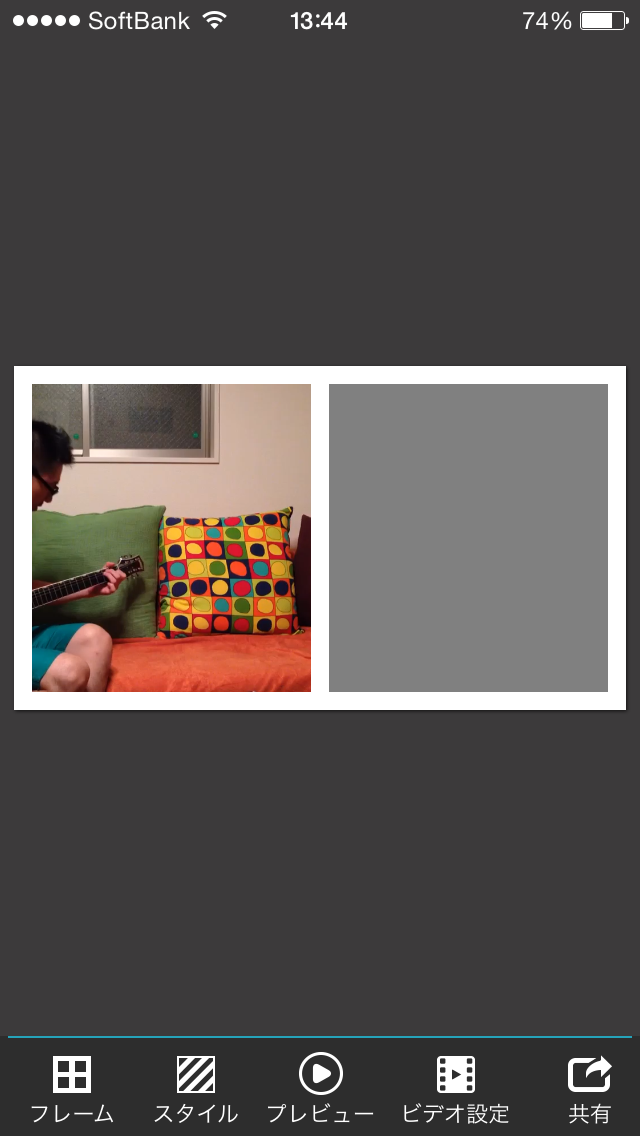

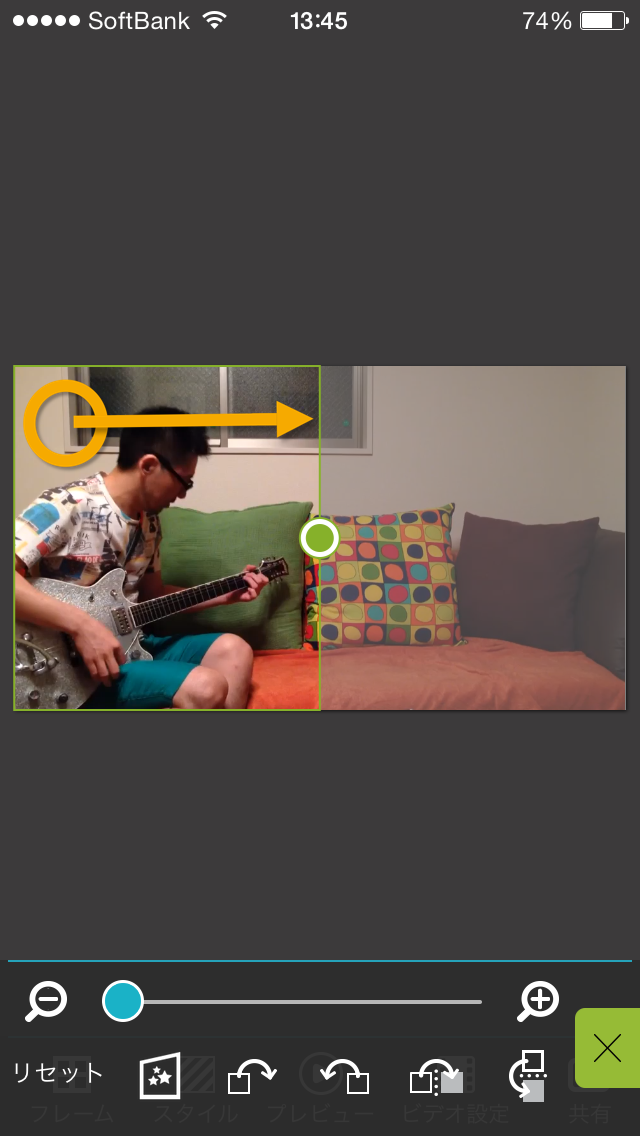

これは、にこごり(サビ)ですが、もずく(黒猫)といそべ(白黒)のも同じように作ってやります。それをCute CUT Proで取り込んでやって、それぞれに「イン」と『アウト」のエフェクトをかけてやるワケです。その写真がこちら。

それぞれのトランジション・エフェクトは、ヒョコっと効果を出すために、かなり短くセッティングしています。しかも、3人がそれぞれ微妙にズレたタイミングにも設定してあります。そーゆーのができちゃうのが、Cute CUT Pro。プロだからこそできる技。ホントか?

ほいで、エンディングのエンディング。もずく(黒猫)がリズムをとっているアニメーション。これだけはPlastic Animation StudioというiPadアプリを使っています。なにができるかって、写真を切り抜いて、骨組みを仕込んでやって動かしちゃうというアプリなんですね。なにはともあれ、写真を見ていただきましょ。

もずく(黒猫)に骨組みを仕込んであげて、タイムラインに合わせて動かしてやるだけです。今回は曲のbpmが120なので、0.5秒毎に右、左とセットしてやっただけです。途中の動きもアプリが勝手にやってくれるので、こりゃカンタン。トレコントン(何語だっけ、コレ)

そしたらコレもレンダリングして、Cute Cute Proで取り込んであげて、音楽に合わせて置いてやるだけ。EZ・Do・編集です。

あれ?終わっちゃった。

いやー。特にこれ以上ないです、ホント。終わりです。お疲れっした~。

まとめ:

今回のサンフジンズ「じょじょ」カバー企画は、ちょうど仕事の谷間だったりもしたので、タイミングが良かったっちゃー良かったですが、けっこう急いで作った分、自分的にはここが足りない、あそこが足りないとかあるんですが、とにかく完成させて投稿したかったので、こんな感じで良かったのかと思っております。ホントはもう1本やりたいところだったのですが、仕事がドッカーンきてしまったので無理でした。しゃーない。とにもかくにも、楽譜をプリントアウトして、アレンジ考えて、実際に録音して、ビデオを作って投稿するまでのプロセスが楽しかったな、ホント。アプリのことも色々と学べたしね。そんなところです。

次回...何やろうかな。このあと少し燃え尽きるかも知れない。あははは~。

それではまた~!

このシリーズを頭からご覧になりたい方はコチラからどうぞ!

iOSアプリで動画制作:メイキング・オブ・サンフジンズ「じょじょ」

**************************************

*私ヒの字が制作した音楽やお仕事の詳細はコチラからご覧いただけます。

スポンサードリンク